来源(公众号):大数据AI智能圈

办公室里,老板拍着桌子说:"我们公司数据这么多,怎么做个报表还要等三天?数据部门到底在干什么?"

数据部门的同事委屈地说:"

我们天天在做数据治理啊,买了好多工具,请了咨询公司,制定了一堆标准..."老板更生气了:"那为什么我要的数据还是找不到?找到了还不准确?"

这样的对话,在很多公司每天都在上演。数据治理,听起来高大上,做起来却总是"

雷声大雨点小"。

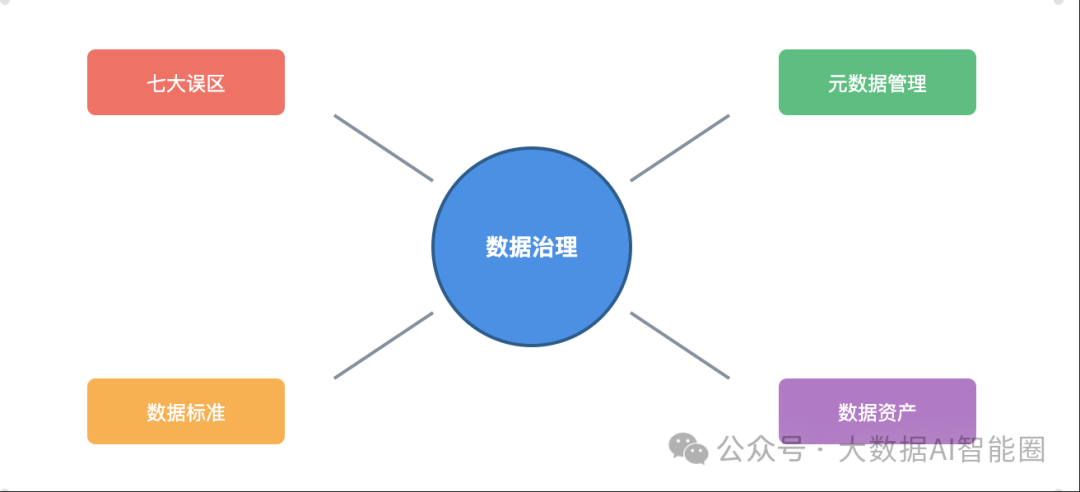

数据治理的"七宗罪"

我见过太多公司在数据治理上栽跟头。

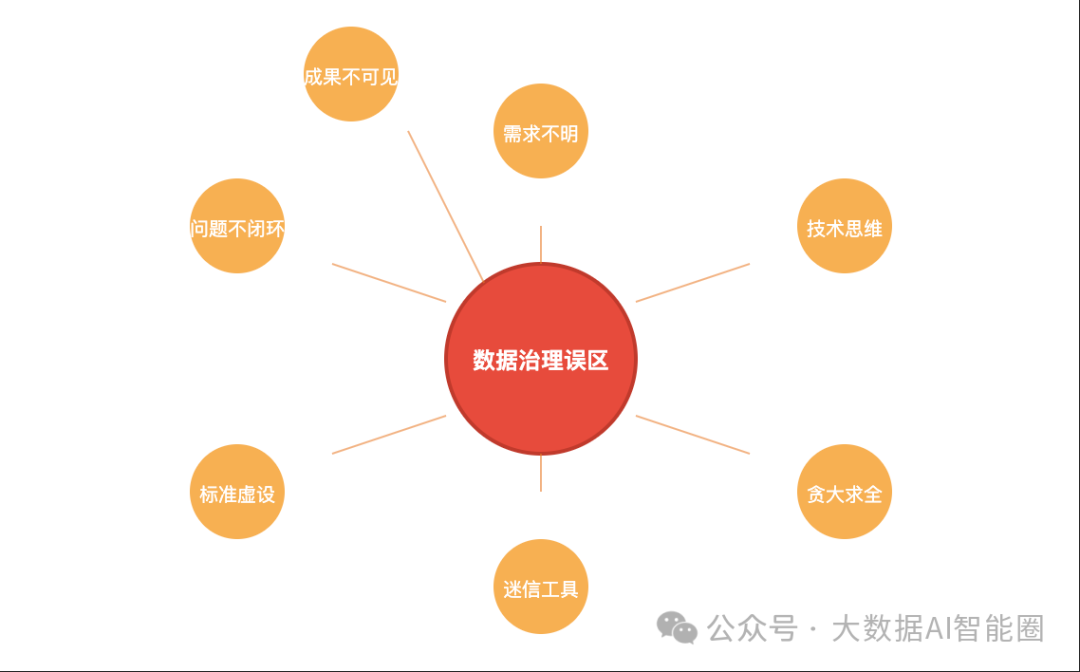

问题出在哪里?让我来盘点一下数据治理中最常见的七个坑。

第一个坑:不知道自己要什么

很多公司做数据治理,就像去商场购物没有清单一样。看到别人家做得好,自己也要做。

但具体要解决什么问题?要达到什么目标?一问三不知。

我遇到过一个制造业客户,花了几百万做数据治理,最后交付的时候,业务部门说:"这些东西我们用不上啊。"为什么?需求没搞清楚。

就像你去看病,医生问你哪里不舒服,你说:"反正就是不舒服,你给我开点好药吧。"医生怎么治?

第二个坑:以为这是技术部门的事

很多公司把数据治理完全交给IT部门,觉得这是个技术活。错了!

数据问题80%来自业务,20%才是技术。

业务流程不规范,数据录入不标准,系统之间缺乏协调...这些都不是技术能解决的。

就像一个餐厅,厨师做菜难吃,你不能只怪锅不好用。

第三个坑:贪大求全

有些公司一上来就要做"全生命周期的数据治理",从数据产生到销毁,每个环节都要管。

听起来很完美,实际上是给自己挖坑。

记住二八原则:80%的业务价值,来自20%的核心数据。

先把这20%搞定,比什么都重要。

第四个坑:迷信工具

"我们买了最先进的数据治理平台,花了几千万,应该没问题了吧?"

工具只是手段,不是目的。没有合适的组织架构、制度流程,再好的工具也是摆设。

就像给一个不会开车的人买了辆法拉利,还是到不了目的地。

第五个坑:标准制定了就万事大吉

很多公司花大力气制定数据标准,做了厚厚一摞文档,然后就束之高阁了。

制定标准容易,落地执行难。

特别是对于已经运行的老系统,改造成本和风险都很高。

第六个坑:发现问题就完事了

数据质量检查做得很好,发现了一大堆问题,然后呢?

没有然后了。

发现问题不是目的,解决问题才是。没有问责机制,没有闭环管理,问题永远在那里。

第七个坑:做了很多事,但看不到效果

这是最要命的。辛

辛苦苦干了一年,老板问:"你们到底做了什么?"答不上来。

数据治理的成果往往不够直观,需要用可视化的方式展现出来。

管理了多少数据?提升了多少质量?节省了多少时间?这些都要有数据说话。

元数据和数据标准

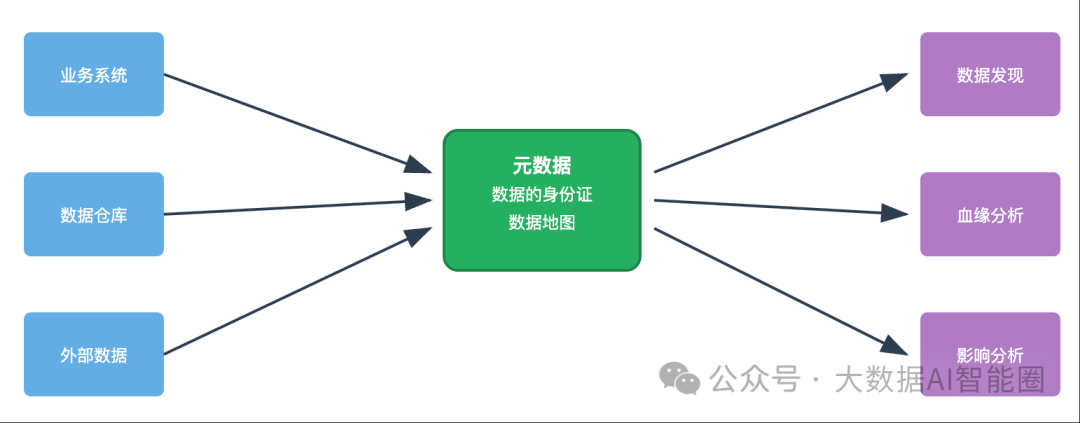

说到数据治理,不得不提元数据。

什么是元数据?用最简单的话说,就是"数据的身份证"。

每个人都有身份证,上面写着姓名、性别、出生日期、住址等信息。元数据也一样,它记录着每个数据的"个人信息":这个数据叫什么名字?存在哪里?什么格式?和其他数据有什么关系?

为什么元数据这么重要?想象一下,如果你是一个将军,要指挥一场战争,但手里没有地图,你怎么打?

元数据就是数据世界的地图。没有这张地图,做数据治理就是瞎子摸象。

而数据标准是个好东西,就像交通规则一样,大家都按规矩来,世界就和谐了。

但现实是什么?很多公司的数据标准就像墙上的标语,好看但不实用。

为什么会这样?

一是标准制定得太理想化,脱离实际情况。就像制定交通规则的人从来不开车一样。

二是缺乏执行力。标准制定了,但没有人监督执行,没有奖惩机制。

三是历史包袱太重。老系统已经运行多年,要改造成本太高,风险太大。

怎么办?分情况处理。对于新系统,严格按标准执行。

对于老系统,能改就改,不能改就在数据中心层面做标准化处理。

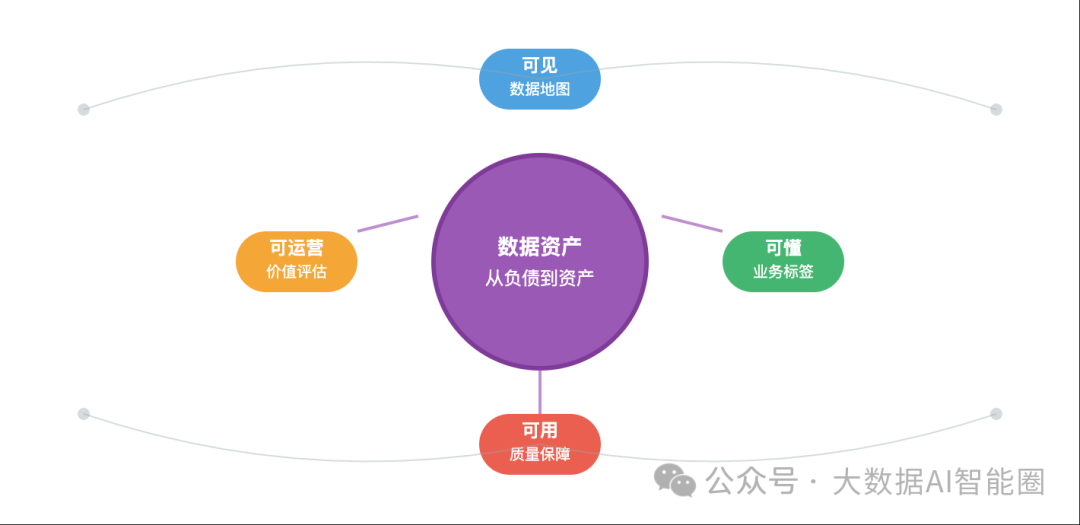

数据资产:从"负债"到"资产"的转变

很多公司的数据现状是什么?

堆积如山,但用不起来。数据越来越多,成本越来越高,最后成了企业的"负债"。

怎么把"负债"变成"资产"?关键是要做到四个"可":

可见:知道自己有什么数据,数据在哪里。就像管理仓库一样,得有个清单。

可懂:数据不能只有技术人员看得懂,业务人员也要能理解。给数据贴上业务标签,用人话解释技术概念。

可用:数据质量要过关,安全要保障,让人敢用、能用。

可运营:建立数据价值评估体系,让数据像其他资产一样可以运营、可以增值。

结语

数据治理不是一个技术问题,而是一个管理问题。

不是买几个工具就能解决的,而是需要组织架构、制度流程、技术工具、人员培训的系统性工程。

最重要的是,要有正确的期望。数据治理不是一蹴而就的,而是一个持续改进的过程。就像减肥一样,不可能今天开始,明天就瘦十斤。

但只要方向对了,方法对了,坚持下去,数据一定能从"负债"变成"资产",从成本中心变成利润中心。

数据治理的本质,不是治理数据,而是治理人。数据怎么表现,取决于人怎么表现。