很多人以为数据治理就是买个软件,搭个平台。错了!

数据治理不是买菜,不是有钱就能解决的事情。它是一套复杂的管理体系,涉及组织、制度、流程、技术多个层面。

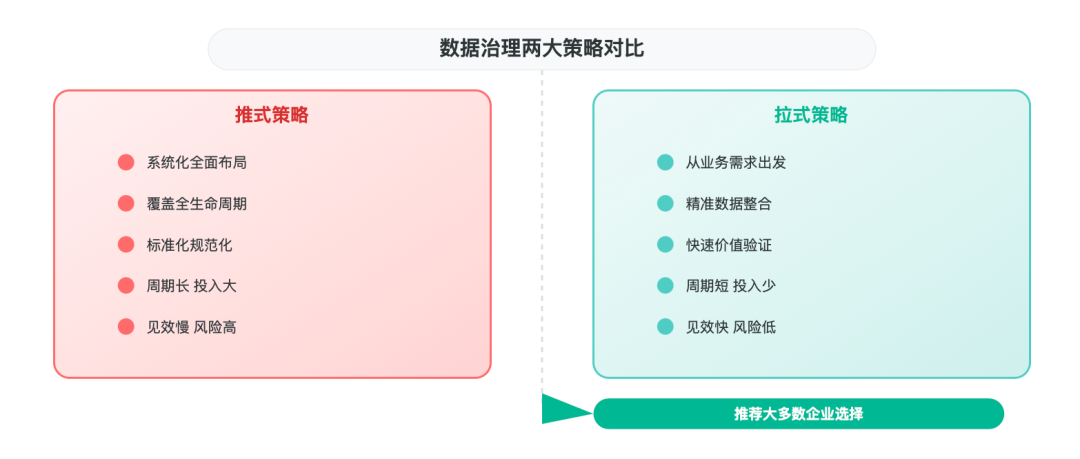

更关键的是,数据治理有两条截然不同的路径:推式策略和拉式策略。选错了路,再多钱也是打水漂。

推式VS拉式:两种完全不同的治理哲学

什么是推式策略?

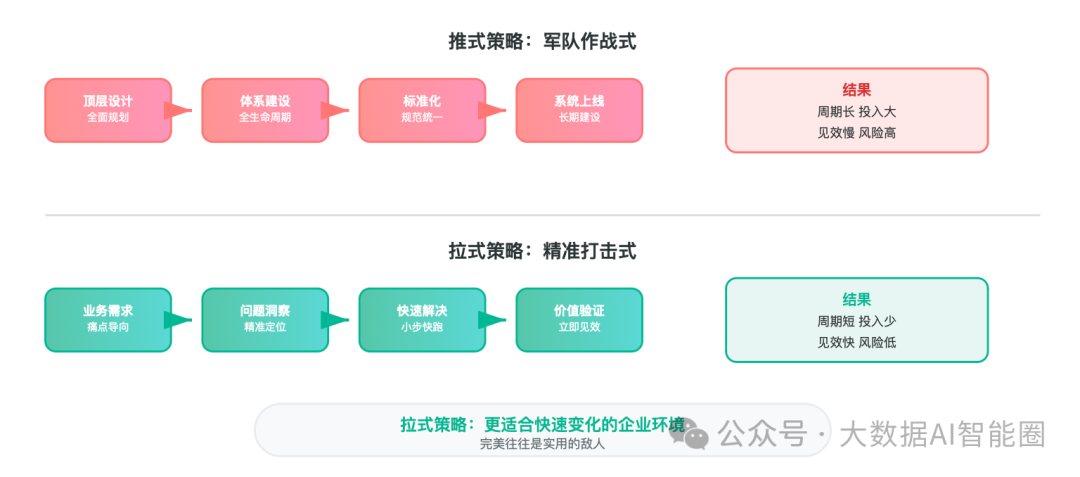

推式策略就像军队作战,讲究系统性、全面性。它要求企业从顶层设计开始,建立完整的数据治理体系,覆盖数据的全生命周期。

听起来很美好,对吧?

推式策略的逻辑是:我要把所有数据问题一次性解决掉。

从数据采集到存储,从清洗到应用,从安全到共享,每个环节都要标准化、规范化。

这种策略的问题在哪里?

周期长,投入大,见效慢。很多企业花了两三年时间,投入几百万,最后发现系统是建好了,但业务部门还是不用,数据质量依然糟糕。

什么是拉式策略?

拉式策略完全不同。它不追求大而全,而是追求小而美。

拉式策略的核心逻辑是:我不管你其他数据怎么样,我只解决当前最迫切的数据应用问题。

比如,老板想要一个销售仪表盘,能够实时看到各个区域的销售情况。那好,我就围绕这个需求,从指标定义开始,逐步向下追溯数据来源,发现问题,解决问题。

这种策略有三个特点:

自上而下的问题定位。从业务需求出发,通过指标体系找到数据问题的根源。不是为了治理而治理,而是为了应用而治理。

精准的数据整合。只整合跟当前应用相关的数据,不做无用功。需要什么数据,就整合什么数据。

快速的价值验证。每个治理动作都能直接对应到业务价值,让企业看到实实在在的效果。

为什么大多数企业应该选择拉式策略?

我见过太多企业在数据治理上走弯路。

有家制造企业,花了几百万建了一套数据治理平台,号称要实现数据的统一管理。结果呢?系统上线两年了,各个部门还是各用各的数据,老板依然看不到准确的经营报表。

问题出在哪里?

他们选择了推式策略,想要一口吃个胖子。

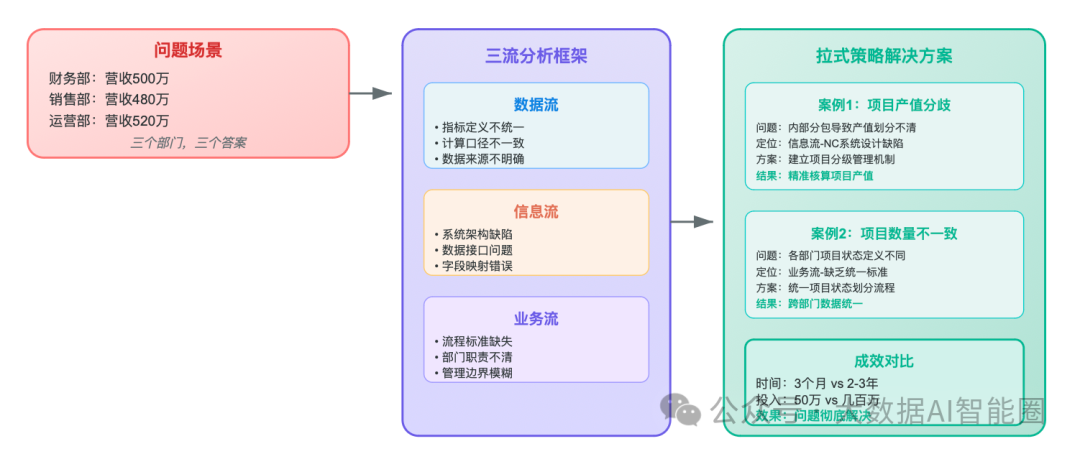

拉式策略不一样。它从具体的业务痛点出发,通过"数据流-信息流-业务流"的分析框架,精准定位问题根源。

我给你举个真实的例子。

某集团发现各部门上报的项目数量不一致。项目管理部说有50个在建项目,商务部说有45个,人力部又说有52个。

用拉式策略怎么分析?

数据流层面:发现各部门对"在建项目"的定义不同。项目管理部以发文开工为标准,商务部以拿到开工报告为标准。

信息流层面:不同业务系统对项目状态的定义模糊、不一致。

业务流层面:集团内部缺乏统一的项目状态划分标准和流程。

找到根源之后,解决方案就很清楚了:统一项目状态定义标准,完善OA系统的流程节点,优化取数逻辑。

整个过程花了3个月,投入不到50万,彻底解决了项目数据不一致的问题。

这就是拉式策略的威力。

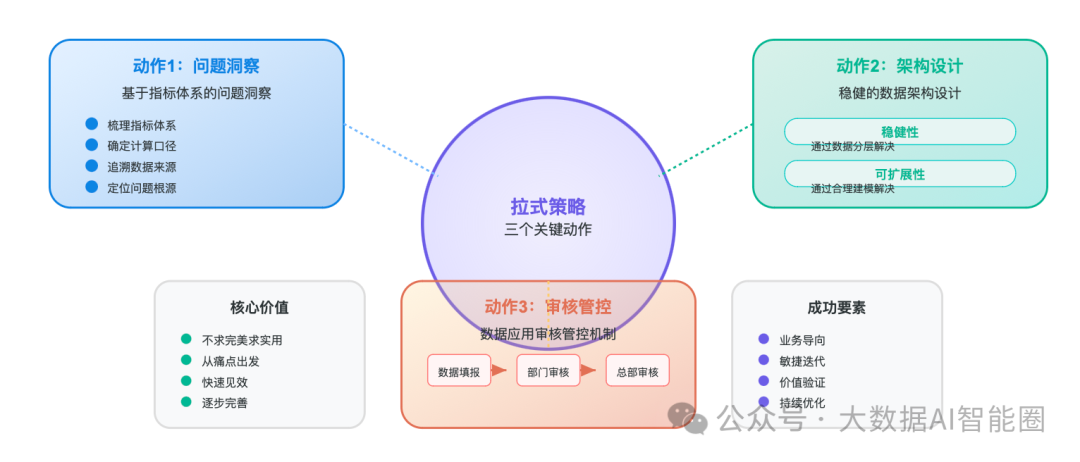

拉式策略的三个关键动作

拉式策略虽然灵活,但也有自己的方法论。

第一个动作:基于指标体系的问题洞察

很多企业做数据治理,上来就想着建数仓、买工具。又错了!

拉式策略的第一步是洞察问题。通过梳理指标体系,确定数据需求,然后顺着数据流向下追溯,找到问题所在。

这个过程不需要高大上的技术,需要的是耐心和细致。把每个指标的定义、计算口径、数据来源都梳理清楚,问题自然就浮出水面了。

第二个动作:稳健的数据架构设计

发现问题之后,要解决问题。这时候才需要考虑技术架构。

拉式策略的架构设计有三个原则:稳健性、可扩展性、效率性。

稳健性通过数据分层来解决,可扩展性通过合理建模来解决,效率性通过集中处理来解决。

关键是不要贪大求全,够用就好。

第三个动作:数据应用审核管控

数据治理的最后一公里是应用。再好的数据,如果没有有效的审核机制,还是会出问题。

建立数据审核流程,确保关键数据在使用前经过有效验证,这是拉式策略的重要保障。

我见过一家集团,建立了双重审核机制:子公司审核一遍,集团总部再审核一遍。审核不通过的数据会被直接退回,并自动推送失败原因。

这套机制保证了高层看到的数据都是经过验证的,大大提升了决策质量。

结语

数据治理不是技术问题,是管理问题。

推式策略追求完美,拉式策略追求实用。

在这个快速变化的时代,完美往往是实用的敌人。与其花几年时间建设一个完美的数据治理体系,不如用几个月时间解决一个具体的数据应用问题。

选择拉式策略,从小处着手,从痛点出发,快速见效,逐步完善。

这才是大多数企业数据治理的正确姿势。

你的企业在数据治理上走的是哪条路?

来源(公众号):大数据AI智能圈