来源(公众号):大数据AI智能圈

"老板,我们的数据量已经达到了PB级别!"

"那我们的业务决策准确率提升了吗?"

"这个......"

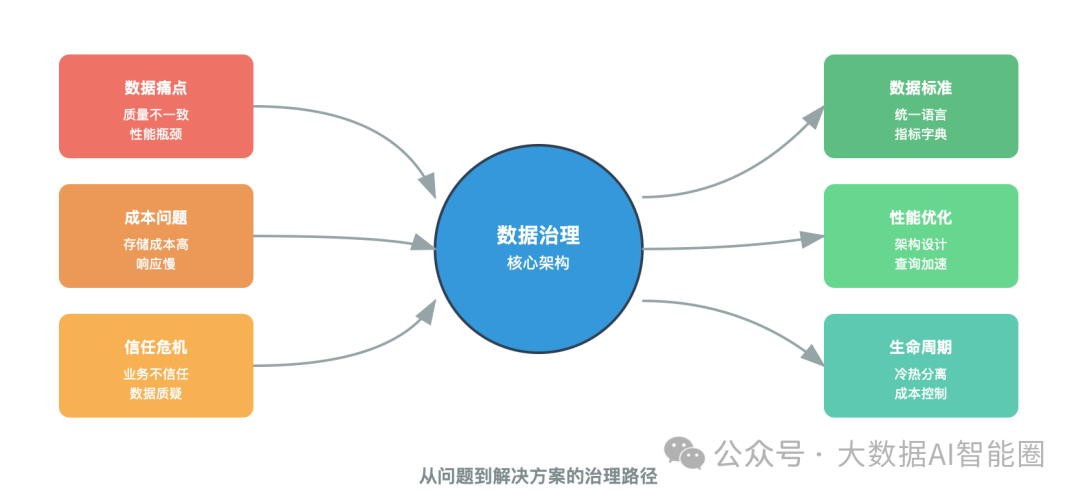

这就是当下企业面临的真实困境:数据的"

富营养化"。

数据的五宗罪

走进任何一家企业,你都会发现类似的场景:IT部门说系统运行良好,业务部门却抱怨数据不可用。

这种"鸡同鸭讲"的背后,隐藏着数据应用的五大顽疾。

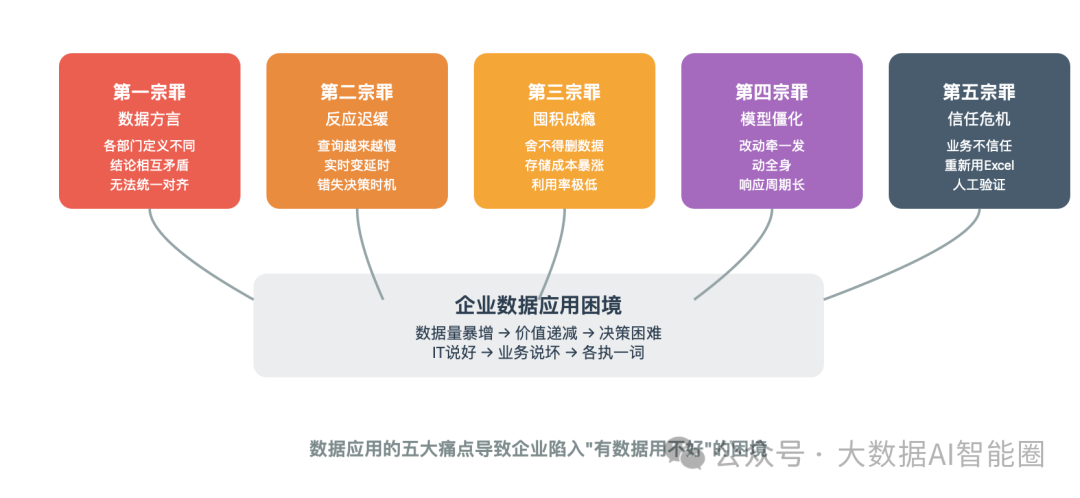

第一宗罪:数据说话,各有各的方言

销售总监在月度总结会上兴奋地宣布:"我们这个月销售额增长了15%!"

财务总监却皱着眉头说:"账面收入明明下降了8%。"

两个部门拿着同一份数据,得出完全相反的结论。

原因很简单:销售部门统计的是订单创建时间,财务部门看的是款项到账时间。同一个"销售额",定义完全不同。

就像方言一样,每个部门都有自己的"数据语言",互相听不懂对方在说什么。

第二宗罪:数据像老年人,反应越来越慢

记得刚入行时,查个销售报表几秒钟就出来了。

现在呢?点击查询按钮,够泡一壶茶的时间。

某零售连锁企业的CTO跟我抱怨:"我们的实时大屏已经不实时了,数据延迟2小时才更新。等看到异常数据时,损失已经造成了。"

数据量指数级增长,查询性能却原地踏步。

这就像一个人吃得越来越多,但消化能力没有跟上,最终只能拖垮整个系统。

第三宗罪:数据囤积症,舍不得扔又用不上

"万一以后有用呢?"这是每个数据管理员的心声。

某银行的数据仓库,存储了10年前的客户浏览记录,占用了大量存储空间。

问起用途,没人说得清楚。删除吧,担心违规;保留吧,成本高昂。

这种"数据囤积症"让企业背上了沉重的包袱。就像家里堆满了"可能有用"的物品,真正需要的时候反而找不到。

第四宗罪:数据模型像老房子,改动牵一发而动全身

业务需求变化快,数据模型却僵化。每次业务调整,都需要大量的开发工作。

一位产品经理曾无奈地说:"我只是想在用户画像里加个'购买偏好'字段,结果牵涉到6个表的修改,开发周期要3个月。"

等模型改好了,市场机会早就错过了。

第五宗罪:数据失去了人心,业务部门不再信任

"这个数据不对,我用Excel重新算一遍。"

当业务人员开始质疑数据的准确性时,再先进的数据平台也失去了价值。

信任一旦破裂,修复需要付出巨大的成本。

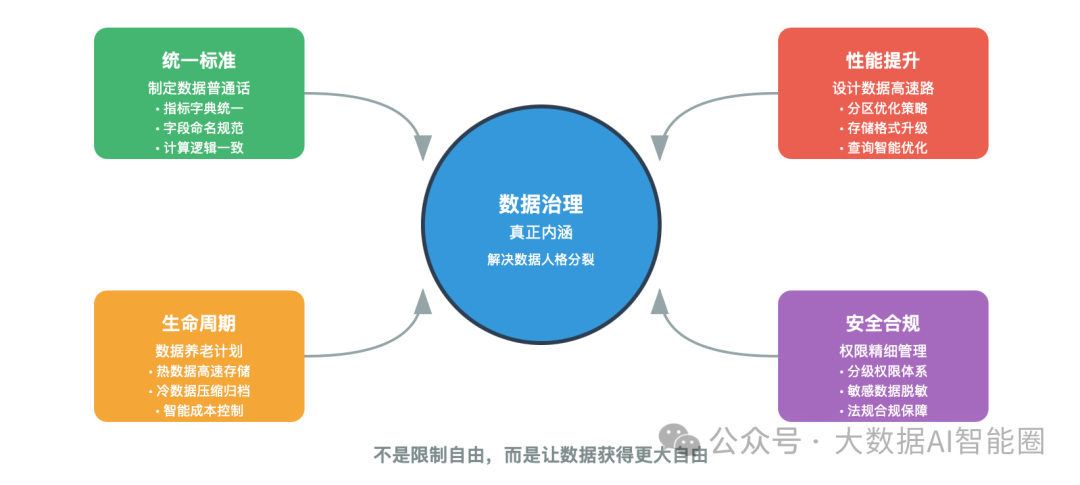

数据治理的真正内涵

很多人以为数据治理就是"立规矩、写文档、搞检查"。这种理解太肤浅了。

真正的数据治理,是要解决数据的"人格分裂"问题。

让数据说统一的话

建立数据标准,就像给全公司制定统一的"普通话"。

每个指标都有明确的定义,每个字段都有标准的命名。

某互联网公司建立了统一的指标字典,所有部门使用同一套口径。从此,不同部门的数据能够真正对话了。

让数据跑得更快

性能优化不是简单的加机器,而是要重新设计数据的"高速公路"。

合理的分区策略、高效的存储格式、智能的查询优化,每一个环节都能显著提升性能。就像城市规划一样,合理的设计比单纯的扩建更有效。

让数据活得更久

数据生命周期管理,就是给数据安排"养老计划"。

热数据放在高速存储,温数据迁移到普通存储,冷数据压缩归档。每种数据都有最合适的"居住环境",既保证了性能,又控制了成本。

让数据更安全

数据安全不是加把锁那么简单。

需要建立完整的权限体系,确保每个人只能看到应该看到的数据。

某金融机构通过数据脱敏技术,让开发人员可以使用生产数据进行测试,既保护了客户隐私,又提高了开发效率。

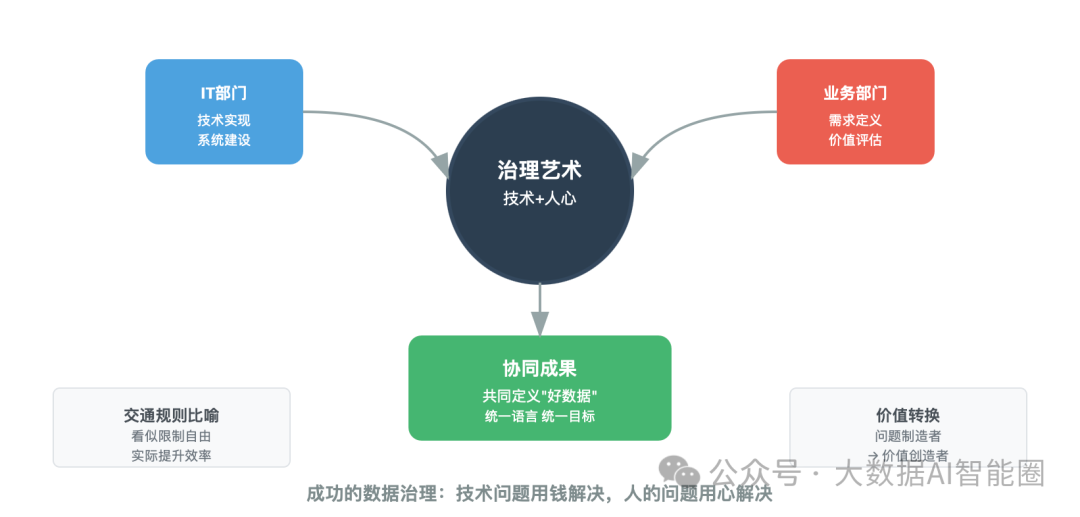

结语

数据治理最难的不是技术,而是人。

技术问题可以用钱解决,人的问题需要用心解决。

成功的数据治理,需要IT部门和业务部门真正坐在一起,用同一种语言思考问题。不是IT说服业务,也不是业务指挥IT,而是双方共同定义什么是"好数据"。

记住,数据治理不是为了限制自由,而是为了让数据获得更大的自由。

就像交通规则,看似限制了车辆的行驶,实际上却让整个交通系统更加高效。

当数据真正"听话"了,它就能发挥出应有的价值。那时候,你会发现,原来数据真的可以成为企业最宝贵的资产。

数据治理的本质,是让数据从"问题制造者"变成"价值创造者"。

这条路并不容易,但值得每一个企业认真走下去。