文 | 国家数据发展研究院副院长 袁军 习近平总书记指出,“数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量,日益融入经济社会发展各领域全过程,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式”“要构建以数据为关键要素的数字经济”。当前,数据要素作为新型生产要素已成为驱动新质生产力发展的核心引擎。但我国数据要素相关学科专业和数字人才队伍建设,与数字经济和人工智能快速发展的要求还存在一定差距。在此背景下,国家发展改革委、国家数据局、教育部、科技部、中共中央组织部出台《关于加强数据要素学科专业建设和数字人才队伍建设的意见》(以下简称《意见》),以“数据要素学科专业建设和数字人才队伍建设”(以下简称“两个建设”)为核心,构建教育链、人才链与产业链、创新链深度融合的完整生态,对于抢占数字时代发展制高点具有深远战略意义。 一、战略定位:从人才短板到创新引擎,锚定“两个建设”的时代使命 当前,数据要素学科建设存在专业设置不合理、人才队伍结构不优、理论与实践脱节等突出问题,制约了深化数据要素市场化配置改革和数据赋能人工智能高质量发展等国家战略部署的落实。 (一)“两个建设”是落实中央战略部署的创新实践 党的二十大提出“加快建设教育强国、科技强国、人才强国”的战略目标,党的二十届三中全会强调“统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,构建支持全面创新体制机制”,党的二十届四中全会进一步强调“一体推进教育科技人才发展,深入推进数字中国建设”。《意见》紧扣中央精神,建立数据领域科技发展、国家战略需求牵引的学科专业设置调整机制和人才培养模式,为推动数字技术创新和科技自立自强提供了坚实的人才支撑和制度保障,勾勒了与数字中国以及教育强国、科技强国、人才强国建设进程相匹配的人才培养时间表和路线图。 (二)“两个建设”是发展新质生产力的基石力量 数据是人工智能时代的战略性、基础性新型生产要素,也是形成新质生产力的优质生产要素。其可共享、可复制、无限供给等特征,超越了传统生产要素的局限,能够优化生产资本结构,推动产业优化升级,提升全要素生产率;同时,能够重构生产力系统内在质态,推动劳动资料从物理实体升级为“软硬一体”的智能系统,劳动对象从有形资源扩展至高价值知识产品,劳动者则从操作者转型为驾驭智能工具的“数智化主体”。《意见》通过系统性构建数据要素学科专业体系,为数据要素价值释放培育新型数字人才。 (三)“两个建设”是破解数据要素人才困局的重要举措 我国已从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面开始构建数据基础制度体系。《意见》聚焦数据要素市场化配置改革中的人才支撑问题,针对传统人才培养体系与数据要素市场发展需求错配问题,通过构建“两个建设”具体制度,推动数据要素治理制度从“框架搭建”向“落地实施”延伸。 二、核心内容:构建“四位一体”发展体系,打通数字人才培养全链条 《意见》围绕学科专业、职业教育、学术研究、产学研用四大维度,以产教融合优化人才供给结构、以科教融汇推动创新与育人互促、以科产融通强化实战能力等“三融”为手段,共同构建了从理论创新到产业应用的全链条人才培养体系。 (一)优化学科专业布局,筑牢人才培养根基 学科专业是人才培养的基石。《意见》从优化学科设置、分层分类建设、建强教学要素三方面入手,推动数据领域学科专业系统性构建。一方面,建立“本硕博衔接”的培养机制,解决传统教育中本科教育宽而不精、研究生培养与产业脱节问题。另一方面,创新性地提出“分层分类”建设思路,支持综合性高校建设数字学院整合资源,引导理工类、财经类等特色高校加强优势专业建设,鼓励地方因地制宜建设数据院校。增设“数据采集清洗、数据标注、数据合规、数据运营”等贴近市场需求的专业,精准对接数据产业链各环节的人才需求。这一系列学科专业布局,既保证高端研究型人才的培养,又满足市场对应用型、技能型人才的迫切需求。 (二)深化产教融合与职教改革,打通人才成长“最后一公里” 实践能力是产业落地的关键。《意见》以产教融合生态构建、教育教学改革、课程资源开发为主线,着力破解“学用脱节”痛点。在产教融合上,提出打造“市域产教联合体”和“跨区域产教融合共同体”的创新模式,推动人才培养与产业需求深度绑定。在职业教育改革上,鼓励企业深度参与职业院校教学,通过校企共建实训基地、共育师资队伍,有效破解教育教学与市场需求脱轨的困境。在课程设计上,突出实践导向,支持企业与院校开发基于真实场景的数字课程、工作手册式教材及项目案例库,推动优质资源全域共享。 (三)繁荣数据领域学术研究,强化数字人才创新能力 数据要素市场化配置需理论支撑。《意见》以“有组织科研”破解数据领域学术研究分散化、脱离实践的问题。一方面,开展数据产权、定价、交易等基础理论研究,紧跟人工智能、区块链等前沿技术,构建中国特色的数据要素自主知识体系。另一方面,加强数据领域学术共同体和数字人才梯队建设,依托学术期刊专栏、数字中国建设峰会等平台促进成果交流;同时推动科学数据与产业数据开放共享,为学术研究提供数据支持。 (四)推动产学研用深度融合,实现人才价值最大化 人才培养的最终目标是服务产业发展,《意见》以应用场景为载体,推动产学研用深度融合。一方面,通过“企业主导、多方协同”的模式,建设数字人才培养典型应用场景,支持高校、科研机构与企业联合开发技术、共享知识产权收益。另一方面,利用产业基础好、应用场景多的区位优势,鼓励数字中国建设综合试点、数据要素综合试验区等区域探索特色培养项目。通过场景驱动、项目牵引,让人才在实践中成长为“能用、好用”的实战型专家。 三、实施亮点:三大协同机制,为人才培养提供“制度保障” “两个建设”是一项系统工程,《意见》也在制度层面构建了高度协同的保障机制。 (一)多部门联动、央地协同,打破部门与层级壁垒 《意见》明确国家数据局会同教育部、国家发展改革委、科技部建立常态化联系机制,统筹推进“两个建设”;组织部门加强资源整合,避免“教育不管产业、产业不管人才”问题出现。在央地关系上,中央明确战略方向,地方结合区域产业优势制定细化方案,既确保全国层面政策的一致性,又赋予地方灵活性,保障政策落地见效。 (二)“政校企研”跨主体协同,构建人才培养闭环 数字人才培养需多方参与。《意见》通过制度设计推动政府、企业、高校、科研机构深度协调:政府搭建产教联合体、制定行业标准,为校企合作提供桥梁;高校与企业在学科专业建设、职业教育、学术研究各环节,精准对接教学内容与产业需求;科研机构提供理论和技术底层支持,推动前沿知识进课堂。各方通过分工协作,形成深度协同的人才培养闭环。 (三)学科专业设置与技术迭代协同,保持政策灵活性 数据领域产业需求变化快,极易出现培养滞后于需求的问题。《意见》坚持“动态调整”原则,如职业院校需“及时动态调整数据相关专业”,高校可根据产业急需开设“微专业”,数据管理部门需“跟踪监测实施效果、总结推广典型案例”。这一机制能让“两个建设”紧跟数据产业发展节奏,保持政策与技术发展同频。 《意见》的出台,标志着我国数字人才建设从分散探索迈向系统化、专业化、高质量发展的新阶段。既立足当前破解人才短缺的现实难题,又着眼长远构建人才发展的长效机制;既注重顶层设计的系统性,又强调实施路径的可操作性。随着政策的落地实施,我国将逐步构建起“教育链、人才链与产业链、创新链”深度融合的数字人才生态,为数据要素市场化配置改革提供坚实支撑,有力促进数据要素全面赋能新质生产力发展。 来源(公众号):北京数据

2025-12-10 22:21 218

文 | 国家数据专家咨询委员会委员,中国政法大学副校长、教授 时建中 数据流通安全治理规则是数据基础制度的重要内容,是实现高质量数据更大范围、更高效率、更加有序流通的前提,是充分释放数据价值的制度条件,是推动建设高水平数据市场的保障。国家数据局会同有关部门制定发布的《关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》(以下简称《方案》)全面贯彻总体国家安全观,统筹发展和安全,对于建立健全数据流通安全治理机制、提升数据安全治理能力、促进数据要素合规高效流通利用具有重要意义。《方案》坚持系统思维、底线思维,凸显了战略思维、法治思维,立足“安全”、落脚“发展”,明确了七项主要任务,以成本最小化实现安全最优化,推动数据高质量发展和高水平安全良性互动,加速构建繁荣且有序的数据市场,为充分释放数据价值、不断做强做优做大我国数字经济、构筑国家竞争新优势提供坚实支撑。 一、明晰数据流通安全规则,营造有序数据流通环境 规则是秩序的基石。《方案》将明晰数据流通安全规则标准、压实数据流通安全责任、强化数据流通权益保障作为重点任务,通过建设安全可信的制度环境助力营造稳定有序的数据流通环境。在规则设计的部署上,《方案》始终坚持以数据分类分级保护为基本原则,以数据安全标准体系建设为重点,细化了《数据安全法》第17条、第21条等有关规定,夯实了《方案》的法治基础。 其一,《方案》以数据分类分级保护原则为抓手,探索不同类型、不同风险等级数据流通规则的差异化设计方案,聚焦不同的数据安全保障重点,落实数据流通安全保障措施,压实数据流通安全责任。针对企业数据,《方案》明晰了重要数据与一般数据的差异化处理规则。构建了数据处理者依规识别、申报、采取必要安全措施保护重要数据的制度;针对政务数据,《方案》区分了数据提供方和数据接收方的数据流通安全管理责任原则,明确了公共数据授权运营机构的安全管理责任;针对个人数据,《方案》细化了《个人信息保护法》中“知情同意”相关规则及“匿名化处理”有关规定。同时,《方案》提出以国家网络身份认证公共服务等多种方式,以制度创新强化个人数据流通保障。 其二,《方案》强化了数据流通安全相关的标准建设,例如,制定或完善个人信息匿名化相关标准规范、数据流通安全标准、重点场景安全治理标准,健全数据流通安全治理机制,规范和促进数据流通。在贯彻落实《方案》、推动数据安全标准体系建设过程中,需要把握好“三组”关系:一是国家标准、地方标准和团体标准的关系;二是强制性标准和推荐性标准的关系;三是通用标准和特定应用场景标准的关系。强化数据安全标准底层互通性,切实发挥好数据标准的引领性作用,提高数据安全治理效能。 二、创新数据流通安全技术,提升数据安全治理效率 数智技术既是法治的对象,也是赋能法治的工具。《数据安全法》第16条规定国家支持数据开发利用和数据安全技术研究,数据安全技术与数据开发利用密不可分。《方案》将加强数据流通安全技术应用、支持数据流通安全技术创新作为重点任务、重要环节,本身就是一种创新。信息是数据的内容,数据是信息的载体。只有同步推进数据内容安全保护技术和数据载体安全保护技术的开发应用,方能有效且全面地支撑数据安全治理,促进数据流通发展。 在数据内容安全保护技术方面,《方案》不仅强调了数据脱敏、匿名化、数字水印等常见技术手段在保护国家安全、个人隐私和公共安全上的重要作用,而且提出了要融合运用数据指纹、区块链等新型技术手段,以实现数据流转过程留痕、数据交易全程追溯,高效支撑数据流通中的取证和定责,提升数据安全治理效能。 在数据载体安全保护技术方面,应以推动顶得上、稳得住的数据基础设施建设为重点。数据基础设施既是保障数据安全的能力底座,又是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体。《方案》落实党的二十届三中全会所提出的“建设和运营国家数据基础设施,促进数据共享”的要求,对于数据流通利用基础设施的接入和使用,按照数据分类分级保护的原则,依法作出了制度安排。尤为值得肯定的是,《方案》提出“对于未认定为重要数据,但企业认为涉及重要经营信息的,鼓励数据提供方、数据接收方接入和使用数据流通利用基础设施,促进数据安全流动。”数据接入是任何形式数据处理和使用的前提,保障数据接入安全是数据流通利用基础设施的重要功能。在数据基础设施建设与应用过程中,应坚持最大幅度降低接入成本、提供接入的技术便利、公平对待所有接入企业等原则,保障数据安全,促进数据开发利用。 三、打造数据流通安全服务,强化市场主体交易信心 我国数据产存转化率低,数据产得出却难流动,看起来海量用起来不多,关键原因在于过高数据流通风险成本与较低数据流通收益之间的矛盾,导致市场主体对数据流通交易普遍缺乏信任、且信心不足。针对数据流通的现状,只有降本增信,才能提质增效。在总体要求中,《方案》提出“以成本最小化实现安全最优化”是化解数据流通堵点的正确之道。在主要任务中,《方案》提出“丰富数据流通安全服务供给”,贯彻“以服代管”的思想理念,对保障数据流通全过程全环节的安全具有重要意义,标志着我国在数据流通安全治理理念和思路转型上迈出了重要一步。 具体而言,《方案》一方面积极健全数据流通安全服务内容、充实服务供给,以培育健全数据流通安全检测评估、安全审计等服务,提升数据流通过程中的主体信任;以丰富数据托管等服务供给,研究探索为数据安全提供保险保障的可行方案,加强数据流通过程中的风险应对信心。《方案》另一方面鼓励支持数据流通安全服务创新、繁荣服务市场,通过强化数据安全服务的基础理论研究和核心技术攻关,加速数据安全服务发展专业化、规模化和一体化,实现服务增量,提升服务效能。值得强调的是,在数据流通安全服务多态性发展和规模性扩增的过程中,仍需以市场现实需求为导向、生产应用场景为牵引,更好地发挥市场作用,不可忽视数据安全服务有效竞争在促进数据安全服务高质量创新方面的重要功能。 四、加强数据流通安全执法,维护数据市场运行秩序 数据流通安全执法对保障数据流通过程安全、维护数据市场运行秩序具有显著功能。其一,通过严厉打击数据违法使用行为,防范化解数据流通安全风险;其二,维护数据流通各方主体权益,优化数据市场运行环境;其三,执法是最好的普法,通过发挥典型执法的示范效应,培育数据安全流通的市场文化。 加强数据流通安全执法效能关键在于执法能力建设。《方案》中明确指出要研究完善数据流通安全事故或纠纷处置机制,提升流通风险应对能力。在理解把握和贯彻落实时,首先,应当建立对执法本身的监督机制,避免机械执法、选择性执法、运动式执法等;其次,应当加强执法机构间的协同机制,明确权责清单、推动执法信息共享、强化跨行业领域执法合作等;最后,应当完善执法透明度机制,合理披露执法过程信息、适时开展执法情况通报等。数据流通安全执法应始终秉承为民执法、依法执法、规范执法,在法治轨道上推进数据流通和数据市场建设。 安全是发展的前提,发展是安全的保障。以高水平的数据安全体系建设,保障数据依法有序自由流通,充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势,实现数据高质量发展和高水平安全良性互动、相得益彰,才能持续繁荣数据市场,为培育发展新质生产力注入强劲动能。 来源(公众号):北京数据

2025-12-09 18:11 151

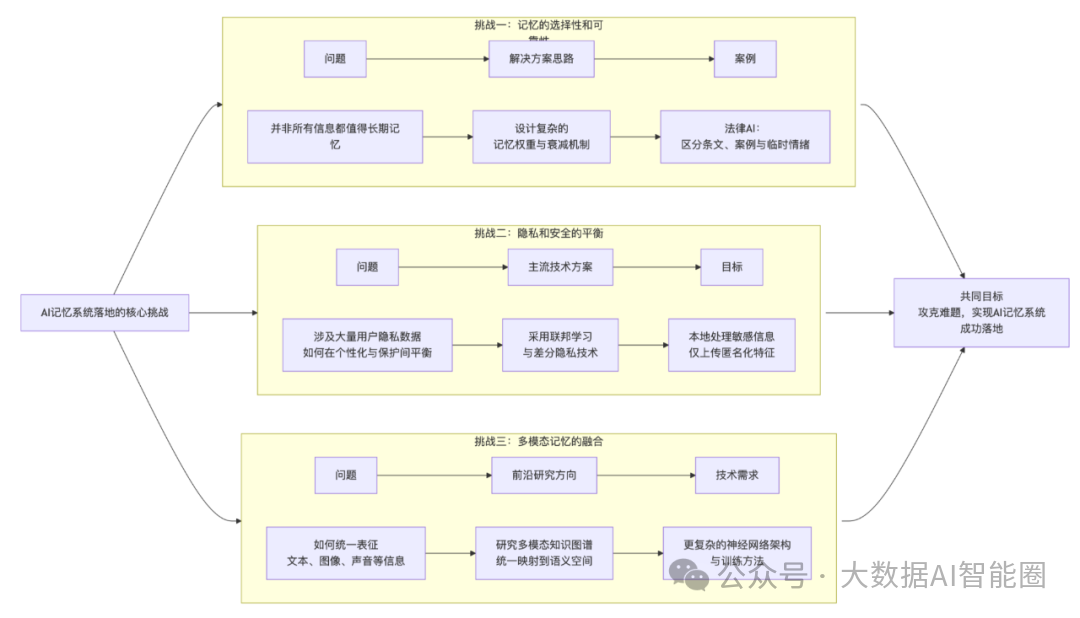

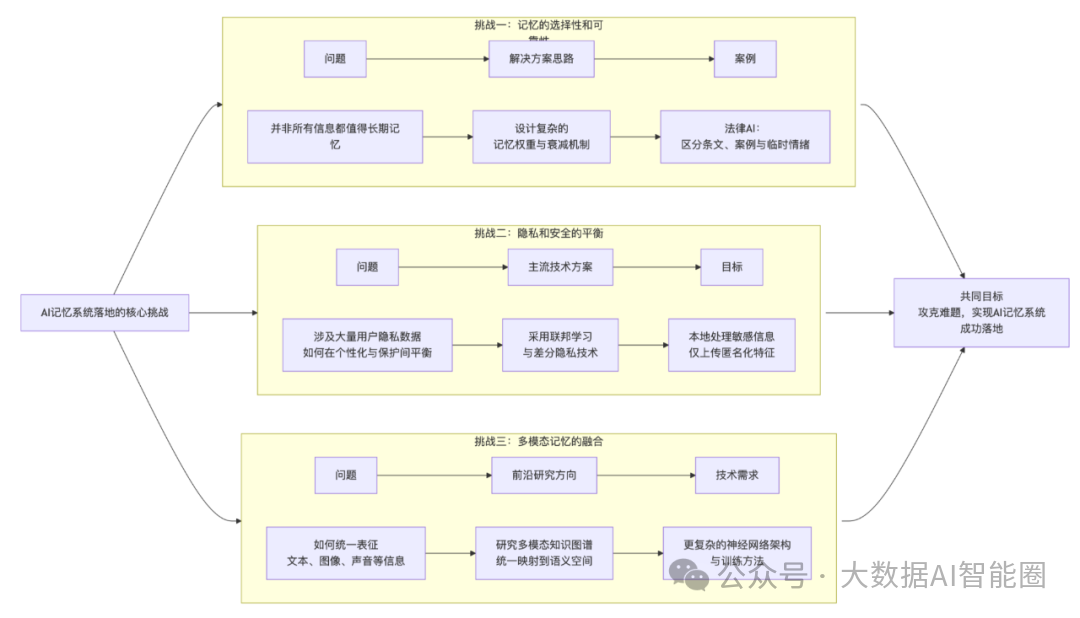

来源(公众号):大数据AI智能圈 昨天和一个做AI产品的朋友聊天,他说现在做智能体项目时遇到个头疼问题:用户每次都要重新介绍自己的背景,智能体完全记不住之前的对话。 这让我突然意识到一个深层次的问题——我们一直在优化智能体的大脑,但却忽视了一个更根本的问题:它有没有记忆? 这可能就是当前AI产业最大的认知盲区。 技术演进的隐藏脉络 大多数人以为AI的发展路线是:简单问答 → 复杂推理 → 多模态理解。 但真正推动AI智能体进化的核心驱动力,其实是记忆能力的突破。 为什么这么说?让我们回顾一下智能体发展的三个关键阶段: 第一阶段:检索型智能体(2020-2023) 这类智能体就像图书馆的管理员,你问什么,它去数据库里找什么。 Claude、GPT都属于这个范畴。它们确实很聪明,但有个致命缺陷——每次对话都是孤立的,智能体无法从历史交互中学习。 我见过太多这样的场景:用户花半小时向客服AI解释了自己的业务场景和需求,关掉聊天窗口再开新对话,AI就像什么都没发生过一样。 第二阶段:上下文智能体(2023-2024) 随着长上下文窗口技术的发展,AI开始能"记住"更长的对话内容。 这时候的智能体就像有了一个更好的笔记本,能把对话内容都记下来。 但这种记忆是机械的、线性的。它能回忆起用户说过的话,但无法理解这些信息之间的深层关联。就像一个学生死记硬背了课本,却不会举一反三。 第三阶段:认知型记忆智能体(2024-现在) 这才是真正有意思的地方。新一代智能体开始具备选择性记忆和知识图谱构建能力。它们不仅能记住对话内容,还能理解用户画像、构建实体关系、形成持续学习的认知闭环。 这种智能体已经不再是简单的问答机器,而是具备了真正的"学习能力"。 商业价值的临界点 为什么说AI记忆是下一个风口? 从商业角度看,它解决了企业AI应用的最大痛点。 个性化服务的规模化难题 过去做个性化AI服务,企业需要为每个用户单独训练模型,成本高得离谱。 AI记忆技术让"一个模型,服务千人千面"成为可能。 我了解到有个做教育AI的公司,通过记忆系统记录每个学生的学习习惯、知识掌握情况、兴趣偏好。系统能为每个学生动态调整教学内容和学习路径,学习效率提升了40%以上。 企业知识资产的激活 很多企业积累了几十年的内部知识,但这些知识分散在各种文档、邮件、会议记录中。传统RAG只能做简单的文档检索,而AI记忆能构建企业专属的知识图谱。 好比员工问"如何处理客户投诉",AI不仅能找到相关的流程文档,还能基于历史投诉案例、员工经验、上次类似问题的解决方案,给出个性化的处理建议。 智能决策的基础设施 更深层的是,AI记忆为智能决策提供了可能。 传统AI只能基于当前输入给建议,而具备记忆的AI能分析用户行为模式、决策历史、效果反馈,给出更精准的决策支持。 技术实现的三个关键挑战 当然,AI记忆系统的落地并非易事。 在实际项目中,我发现了三个最核心的技术挑战: 第一个挑战:记忆的选择性和可靠性 不是所有信息都值得长期记住。 系统需要智能判断什么信息应该长期保存,什么信息可以遗忘。 有个做法律AI的朋友分享过经验:法律条文需要永久记忆,案例分析需要长期记忆,但客户一时的情绪表达、临时想法就应该快速遗忘。这需要设计复杂的记忆权重和衰减机制。 第二个挑战:隐私和安全的平衡 AI记忆涉及大量用户隐私数据,如何在提供个性化服务和保护隐私之间找到平衡,是个技术伦理问题。 现在比较主流的做法是采用联邦学习和差分隐私技术。 用户的敏感信息在本地处理,只将匿名化的特征上传到中央模型。这样既保护了隐私,又能让系统从整体数据中学习。 第三个挑战:多模态记忆的融合 未来的AI记忆不会只存储文字信息,还会包含图像、声音、视频等多模态数据。 如何让这些不同类型的信息形成统一的知识表征,是个技术难题。 我看到有些前沿团队在研究多模态知识图谱,将视觉、听觉、语言信息统一映射到同一个语义空间中。这可能需要更复杂的神经网络架构和训练方法。 落地实践的冷思考 基于这些认知,我想分享几个关于AI记忆系统落地的建议: 第一,循序渐进很重要 不要试图一次性构建完美的记忆系统。 从简单的对话历史存储开始,逐步增加实体抽取、关系构建、语义推理等功能。 有团队上来就想做完整的知识图谱,结果发现数据质量、计算资源、开发周期都跟不上。反而是那些从简单对话记忆做起的企业,更容易取得实际成果。 第二,关注数据质量 AI记忆系统的效果很大程度上取决于训练数据的质量。 垃圾进,垃圾出,这个道理在AI记忆领域尤其明显。 建议在系统上线前,先对历史数据进行清洗和标注,剔除噪声信息,提高数据的一致性和准确性。 第三,预留足够的计算资源 AI记忆系统对计算资源的需求是动态增长的。 随着用户数量和使用时长的增加,系统的记忆存储和检索压力会呈指数级增长。 架构设计时要考虑水平扩展能力,避免后期出现性能瓶颈。 结语 回到开头的问题:AI记忆为什么会成为下一个技术风口? 答案很简单:它解决了AI从工具向伙伴转变的核心问题。当AI能够记住我们的偏好、理解我们的需求、积累我们的经验时,它就不再是冷冰冰的程序,而是真正能理解我们、帮助我们的智能伙伴。 这种转变的影响是深远的。它不仅会改变AI产品的形态,更会重塑整个AI产业的商业模式。 未来五年,AI记忆技术很可能成为区分AI工具和AI智能体的关键分水岭。那些能够提供持续学习、个性化服务、智能决策的AI系统,将在激烈的市场竞争中脱颖而出。 而那些仍然停留在问答机器层面的产品,终将被时代抛弃。 AI记忆革命已经开始了,你准备好了吗?

2025-12-08 15:21 239

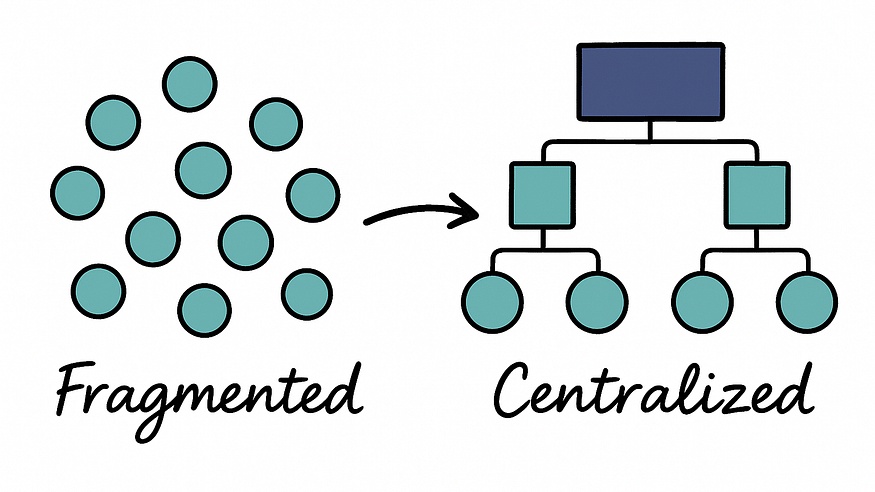

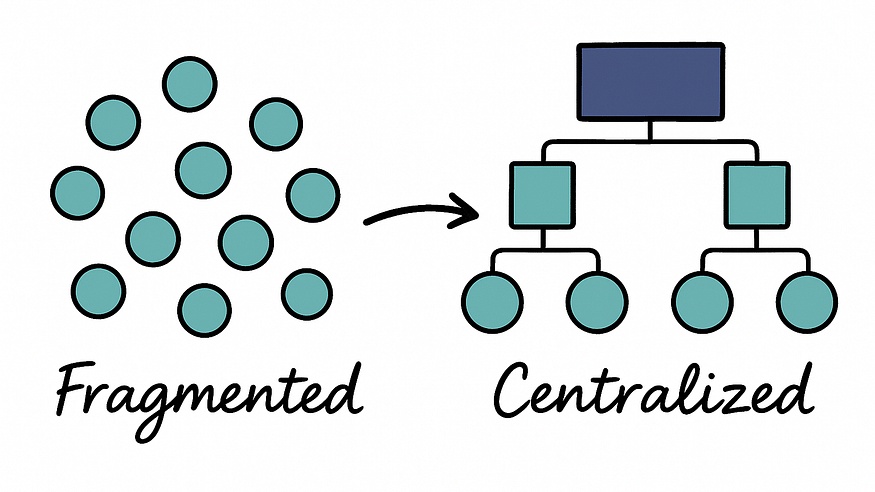

本文重点阐述为什么运营模式(而不仅仅是工具或战略)决定了你将数据转化为业务成果的能力。 要从数据中释放真正的价值,需要的不仅仅是针对你想要创造的价值类型量身定制的稳健战略。它还需要一个围绕产品思维、平台赋能和清晰责任机制而设计的运营模式。随着生成式人工智能迅速改变人们的预期,确保这一模式正确运行的紧迫性比以往任何时候都更高。 大多数首席数据与分析官 (CDAO) 的失败并非源于缺乏愿景,而是源于其运营模式无法实现愿景。你可以设计出最精妙的组织架构图,但如果它无法培养员工的责任感、促进资源复用并建立规模化的信任,那么它就无法产生任何成果。组织架构图并非交付物,而是交付成果。 一 从分散到集中:驾驭混乱与控制 在 eBay,数据之旅始于一种分散的方式。每个团队都拥有自主权,自行招聘分析师并管理数据。起初,这种本地化的授权方式提高了速度并促进了业务协同。但很快,它就导致了混乱和高昂的成本:数据孤岛、重复劳动以及缺乏统一的治理。 为了解决这个问题就转向了集中式模型。一个核心数据团队负责管理共享的财务报告和商业智能 (BI)。这显著提高了数据质量和一致性。公司各团队现在使用统一的数据语言,采用统一的模式和通用的关键绩效指标 (KPI)。 然而,集中化也带来了自身的挑战。中央数据团队与快速变化的业务需求脱节。响应时间滞后,出现瓶颈,并且该模式难以应对不断增长的需求。 二 平衡自主性和控制力:中心辐射型模型 为了寻求平衡转型为中心辐射式架构,将数据团队嵌入到各个业务部门,同时保持集中治理。目标是将集中化的一致性与分散化的敏捷性相结合。 这种模式在一段时间内运作良好。各个领域团队提供量身定制的洞察和快速的反馈机制。中央团队则专注于基础性任务,例如管理共享的关键绩效指标 (KPI) 和商业智能 (BI) 基础设施。然而,我们很快意识到,明确的职责划分至关重要。如果没有明确的职责定义,尤其是在专业数据任务方面,就会出现混乱。在 eBay,通过建立实践社区(例如分析领导委员会和各个领域团队)来缓解这个问题,并确保与业务领导层保持持续的协调一致。 三 联邦模型与数据网格:何时有效,何时无效 最终,探索了一种联邦式模型。业务部门拥有各自领域的数据产品,而中央团队则提供通用的基础设施、目录和治理。这种分散式所有权提高了响应速度,并增强了业务问责制。 然而,联邦制模式并非万能灵药。成功实施需要大量投资: 明确的域名所有权和数据产品责任。 各个领域都需要具备足够的数据技能,否则任何方面的不平衡都可能迅速破坏整个方法。 强有力的管理层支持和企业领导层对公司治理的认可。 Zalando 和 Intuit 等公司之所以能够成功采用这种模式,是因为它们事先解决了这些先决条件。Gartner强调,如果企业不致力于培养数据人才,数据网格战略往往会适得其反。 四 数据网格并非总是最佳解决方案 尽管联邦数据网格备受追捧,并且对某些公司来说也取得了不可否认的成功,但它并不适合所有组织。集中式或中心辐射式模式,如果能与组织的规模和需求相匹配,同样可以非常有效: 集中式模型最适合需要高度控制的小型组织,其复杂程度各不相同。 中心辐射型模式兼顾自主性和控制力,是中大型企业的理想选择。 联邦(数据网格)模型在致力于对数据人才和治理进行大量投资的大型复杂组织中蓬勃发展。 合适的模型取决于您的具体情况和战略目标,而不是最新的行业趋势。 五 无论你采用何种模式,都要将你的数据视为产品 无论你选择何种架构,将数据视为产品都至关重要。数据产品拥有明确的所有权、明确的用户、服务级别协议 (SLA)、接口和反馈机制。它超越了后端支持,成为任务关键型组件。拥有可靠的营销活动绩效模型的营销团队会将数据积极融入到战略规划中。这种方法有助于在营销、销售、产品和运营团队之间实现有效的战略协同。 这种思维转变是“从产出到影响”系列的核心。产品思维能帮助你从创建仪表盘和流程表,转向交付真正影响业务决策的成果。它提供了将原始数据转化为可信赖、可重用、高价值资产所需的结构和思维模式。 产品思维可以而且应该像应用于联邦式架构一样有效地应用于集中式和中心辐射式架构。它将数据转化为连接业务和技术的通用语言。 中央团队:从把关人到赋能者 中央数据团队应该发挥推动作用,而不是成为瓶颈。这包括: 通过拥有非常强大的数据目录的自助服务平台,将基础设施产品化。 将最佳实践直接嵌入工具中,不再仅仅依赖文档。 实施指标和反馈循环,以监控和持续改进这些平台。 您的平台和治理本身应该就是产品,包括使用指标、采用率和清晰的服务水平协议 (SLA)。 六 不要忽视数据素养和高管支持 归根结底,数据战略的成功取决于组织内部的广泛采纳,而这又植根于高层领导倡导的共同愿景。数据素养培训至关重要,它能将战略转化为组织内各个层面的日常决策。 实施有意义的绩效指标,例如洞察时间与经济影响。跟踪平台采用情况和治理一致性。在这些方面表现卓越的组织,会将分析驱动的决策深深融入到其文化和绩效管理中。 七 生成式人工智能:数据运营模式的压力测试 生成式人工智能会迅速暴露出运营模式内部在所有权、数据质量和一致性方面的不足。每种运营模式——无论是集中式、中心辐射式还是联邦式——都面临着不同的压力测试。集中式模式可能难以跟上人工智能实验的步伐。中心辐射式架构存在各领域与中心团队之间目标不一致的风险。联邦式模型只有在治理、数据契约和数据素养都万无一失的情况下才能成功。 那些已经实践了严谨的数据产品管理的组织,必将蓬勃发展。API、数据契约以及明确的AI用例部署路径至关重要。那些不仅衡量仪表盘,还衡量采用率和信任度的组织,将会脱颖而出。 简而言之,并不存在最佳的单一模式——只有最符合您的业务、人才和战略的模型。重点在于问责制、产品思维和赋能。记住:目标不是构建数据网格,而是让您的数据方法适应您的组织并创造切实价值。 来源(公众号):数据驱动智能

2025-12-03 17:33 127

来源(公众号):大数据AI智能圈 凌晨三点,数据分析师小王被电话吵醒。业务方在电话那头急得跳脚:"王哥,咱们核心报表的数据又出问题了!用户数怎么突然少了30%?" 这样的场景,在数据圈里简直不要太常见。小王揉着惺忪的睡眼,打开电脑开始"侦探"工作。先问运营最近有没有活动,再问开发有没有改接口,最后还得翻遍所有ETL脚本找问题。等折腾到天亮,问题终于找到了——某个上游系统的数据接口在前一天晚上悄然发生了变化。 这就是数据团队最真实的写照:我们被数据问题绑架,却对数据本身的来龙去脉一无所知。 其实,这个问题用一个专业术语就能解决:数据血缘。 但恕我直言,市面上99%声称"建立了数据血缘"的企业,其实都是在自欺欺人。 从数据黑盒到透明工厂 记得去年在阿里的一次技术交流会上,某位大厂数据负责人说过一句话:**"没有数据血缘的数据平台,就是一个精心包装的数据黑洞。"** 这句话戳中了很多人的要害。 我们不妨想想,为什么Facebook能在用户数据泄露后迅速定位影响范围?为什么Netflix能在推荐算法出现问题时快速回滚?答案很简单——他们对数据的流转了如指掌。 数据血缘的本质,就是给每个数据都装上GPS定位器。 从它出生的那一刻起,途经哪些加工环节,最终流向何处,每一个环节都被完整记录。这不是技术炫技,而是数据治理的基础设施。 在传统的数据平台里,数据就像是被扔进了洗衣机搅了一夜,出来的时候你根本不知道它经历了什么。而有了数据血缘,数据就像有了一张详细的"旅行日志",每个处理节点都留下了明确记录。 这样做有什么实际价值?我给你举个真实的案例。 某电商公司在做用户画像时,发现一个奇怪现象:活跃用户数的计算结果在不同报表中差异巨大。经过排查发现,不同团队使用的数据加工逻辑不一致,有的用了近30天的数据,有的只用了7天。如果没有完整的数据血缘,这个问题的定位至少需要一周时间。 这就是数据血缘的第一个核心价值:快速问题定位。 当数据出现问题时,你不用像个无头苍蝇一样到处询问,而是可以直接追溯到问题源头。 第二个价值更加重要:变更影响评估。 好比你要下线一张老旧的底层表。按照传统做法,你只能凭经验猜测会有哪些报表受到影响。而有了完整的数据血缘,你可以清晰地看到这张表被下游哪些任务依赖,影响哪些业务指标。在做决策之前,你就能胸有成竹地评估风险。 从概念到实践的三个关键步骤 当然,光知道数据血缘重要还不够,关键是怎么落地。 经过对多家企业的实际调研,我发现成功建立数据血缘的团队,都遵循了相似的路径。 第一步是自动化采集。 这里有个坑,很多团队一开始就想着大而全,想把所有数据源都纳入血缘管理。结果就是项目越做越重,最后胎死腹中。 正确的做法是从小场景开始,逐步扩展。 可以选择一个核心业务指标,比如"日活跃用户数",把这条链路上涉及的所有表和任务都纳入血缘管理。验证效果后再逐步扩展到其他指标。 在技术实现上,现在有很多成熟的方案。比如可以基于SQL解析器自动提取字段级血缘,也可以通过大数据平台的作业日志来逆向推导数据流向。关键是选择一种适合你团队技术栈的方式。 第二步是统一存储和可视化。 血缘关系的本质是一个复杂的图结构,用传统的关系型数据库存储显然不合适。建议直接使用图数据库,比如Neo4j或者TigerGraph。节点表示数据表或字段,边表示数据流向,查询起来会非常高效。 第三步,也是最容易被忽视的一步:建立反馈机制。 很多人以为血缘系统建好就完事了,实际上这只是开始。真正的挑战在于如何让这个系统在日常工作中发挥作用,并且持续优化。 我见过最成功的案例,某团队把血缘系统集成到了数据质量监控平台。当数据质量告警时,系统会自动沿血缘链路上溯,帮助快速定位问题根源。同时,如果业务方发现某个血缘关系不准确,可以通过系统直接反馈给数据团队。 这种机制形成了一个正向循环:问题发现→血缘追溯→快速解决→反馈优化,血缘系统的准确性越来越高,团队工作效率也越来越高。 数据血缘背后的管理哲学 说了这么多技术层面的东西,但我觉得数据血缘更深层次的价值在于管理理念的转变。 传统的数据团队更像是一个"数据加工车间",进来什么数据,出去什么报表,全凭经验和手工操作。而有了完整的数据血缘,数据团队就变成了一个"数据工厂",每个环节都有明确的标准和流程。 这种转变带来的不仅仅是效率提升,更是思维方式的改变。 以前,当业务方问"这个数据准不准"时,数据团队的回答往往是"应该是准的",或者"我们每天都有质量检查"。这种回答其实很苍白。 有了数据血缘之后,你可以直接展示数据的完整加工链路,告诉业务方数据从哪里来,经过了哪些验证和清洗,最后如何聚合计算。这种透明度本身就是对数据质量最好的背书。 更重要的是,数据血缘让数据团队从一个"支持部门"转变为一个"价值创造部门"。 以前,数据团队的价值很难衡量——做了很多报表,但业务效果如何,很难说清楚。而有了血缘关系,你可以清晰地看到数据如何驱动业务决策,哪些数据被频繁使用,哪些数据处于"闲置"状态。 基于这些数据,你可以主动向业务方提出建议:哪些数据资产需要加强保护,哪些数据可以适当清理节省成本。 这种从被动支撑到主动价值创造的转变,才是数据血缘真正的魅力所在。 结语 数据血缘不是什么高深莫测的技术概念,它更像是数据团队走向成熟的必经之路。 在这个数据爆炸的时代,我们不缺数据,缺的是对数据的理解和掌控。数据血缘就是帮助我们建立这种掌控感的工具。 当你能够清楚地知道每一滴数据的来龙去脉时,你就拥有了数据治理的话语权,也拥有了推动业务价值创造的能力。 数据血缘不是一个项目,而是一种思维方式的转变。从今天开始,让你的数据变得有"家谱"可查,让你的团队变得有"底"可依。

2025-12-01 18:29 133

Zoho首席科学家兼联合创始人Sridhar Vembu近期分享了他对公司人工智能策略、产品集成以及这项技术长期愿景的见解。他在Zoholics India 2025大会上的主题演讲,以务实的视角探讨了人工智能的现状、潜力以及尚存的不足。以下是本次精彩演讲的十大要点: 大规模人工智能代码生成会带来安全和合规风险,因此人工审核必不可少:虽然人工智能可以快速生成大量代码(例如,几分钟内生成 10,000 行),但其工作量远远超出了人工审核的可行性。匆忙将此类代码投入生产环境是危险的,因为它会使组织面临严重的风险:安全漏洞、意外数据泄露和违反监管规定。Zoho 的政策是不部署未经审核的人工智能生成代码,因为合规性和安全运营的最终责任在于公司,而不是人工智能工具。 从数学角度来说,保证代码的质量或安全性是不可能的。人工智能也不例外。即使是最智能的人工智能,也受限于计算机科学的规则,例如停机问题和赖斯定理,无法保证代码完全没有漏洞或安全隐患。这意味着任何关于人工智能编写的软件完美无瑕或“绝对安全”的说法,从根本上来说都是无法实现的。人工智能可以增强人们的信心,但它无法取代严谨的人工测试和持续的监控。 人工智能的生产力提升主要集中在样板代码而非实质性的关键业务逻辑上:人工智能最受关注的部分是其驱动的开发带来的生产力提升(例如,一些公司声称提升了20-30%),而这种提升主要体现在重复性或模板化的任务上,例如用户界面模板设计。在解决复杂的后端业务问题时,人工智能带来的实际性能提升仍然有限,这意味着最有价值、最复杂的工作仍然严重依赖于人类的专业知识,而非自动化。 指望人工智能大规模取代人类从事编程和支持工作是过分夸大且风险极高的:数万亿美元人工智能投资背后的逻辑是,机器将取代相当一部分程序员和支持人员,从而降低成本。然而,如果这种取代真的发生(例如,裁减20-30%的岗位),服务质量和客户满意度的下降将立即显现。Zoho的招聘趋势——不断增加对支持人员的招聘——进一步印证了成熟可靠的人工服务目前还无法被人工智能取代的观点。客户会注意到这种变化,并且通常会反对这种替换。 管理和修改大型复杂代码库仍然是人工智能工具无法解决的一大难题。正如Vembu所说,“恐惧因素”意味着阅读、理解并安全地修改复杂的现有系统是编程界的一条“铁律”,而且随着代码库的增长,难度也会越来越大。这种困难会让程序员犹豫不决(“代码恐惧症”),从而降低他们的工作效率。目前的人工智能解决方案无法解决这些心理和实际障碍;因此,企业应该降低对人工智能变革性影响的预期。 人工智能应该被用作高级研究助手和知识合成器,而不是自主决策者:人工智能的优势在于能够收集、消化和综合来自博客、书籍和各种网络数据的海量公共领域信息,从而为人类决策者提供对某一主题的全面理解。保留人类对人工智能生成的洞见进行筛选、解读和最终决策的责任,才能获得最佳结果。 利用人工智能“自我批判”或其他人工智能输出结果,可以显著提升结果质量: Vembu 推荐采用“苏格拉底式”方法:让人工智能自我审查其建议,寻求其他人工智能的意见(例如,ChatGPT 可以批判 Gemini),或者促进对抗性反馈循环。这种方法能够揭示不一致之处,指出遗漏,并促使人工智能提供细致入微、平衡的答案,使其成为那些需要生成模型提供更深入、更客观结果的用户的强大工具。 由于存在产生幻觉的风险,人工智能生成的内容不适用于监管文件或法律文书:人工智能倾向于捏造引证或编造看似合理但实则错误的信息(即所谓的“人工智能幻觉”),这在法律、财务或合规性要求极高的场合尤为危险。现实中已经出现过相关的法律后果,例如律师因使用包含虚假案例的人工智能生成的法律文书而受到处罚。这表明,对于这些敏感的应用,人工监督至关重要。 目前人工智能在工作场所最有效的应用方式是作为一种增强工具,而非替代工具: Zoho 发现,通过人工智能驱动的建议和快速搜索功能赋能客服人员(以及其他面向客户的员工),能够实现更快、更明智的响应,从而获得最佳效果。这种模式并非要裁员,而是加快问题解决速度,提升客户满意度,因为员工仍然是互动的核心,只是被技术增强而非取代。 “人工智能等于失业”的说法并非全然正确:有时它被用来为裁员辩护,而非反映人工智能的实际能力。经济和技术批评人士经常将人工智能视为裁员的主要原因。然而,Vembu指出,至少在Zoho的经验中,“人工智能取代人工”经常被一些公司用作在市场低迷时期裁员的借口。事实上,强劲的业务增长(正如Zoho所展现的那样)可以推动招聘增加,即便人工智能的应用日益普及,因为技术和团队是共同发展的,而不是相互排斥的。 小结 斯里达尔·文布对人工智能提出了务实而深刻的观点。他承认人工智能作为科研和人类增强工具的巨大潜力,但同时强烈警告不要在关键且责任重大的领域过度自主部署人工智能。他认为,人工智能与传统计算的未来在于二者的协同作用;然而,这项技术飞跃可能会带来深刻的经济变革。 来源(公众号):数据驱动智能

2025-11-28 18:20 145

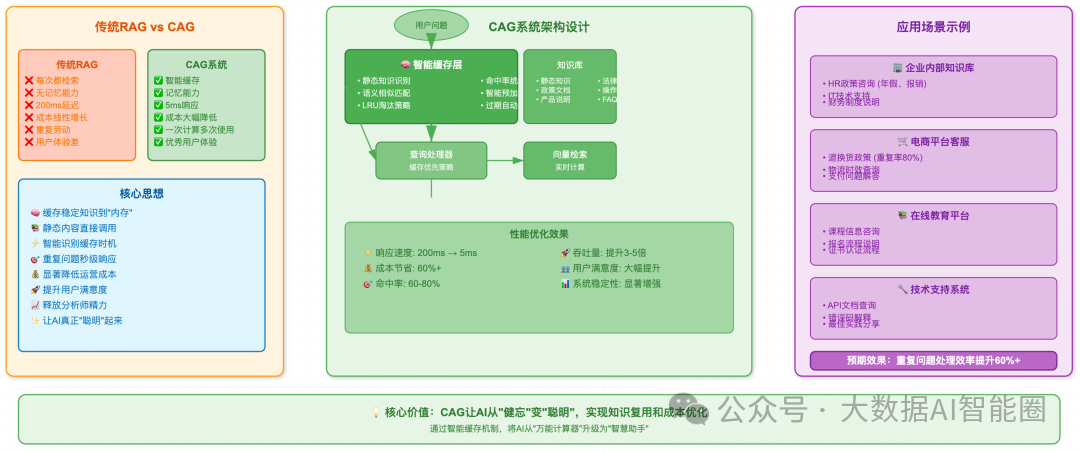

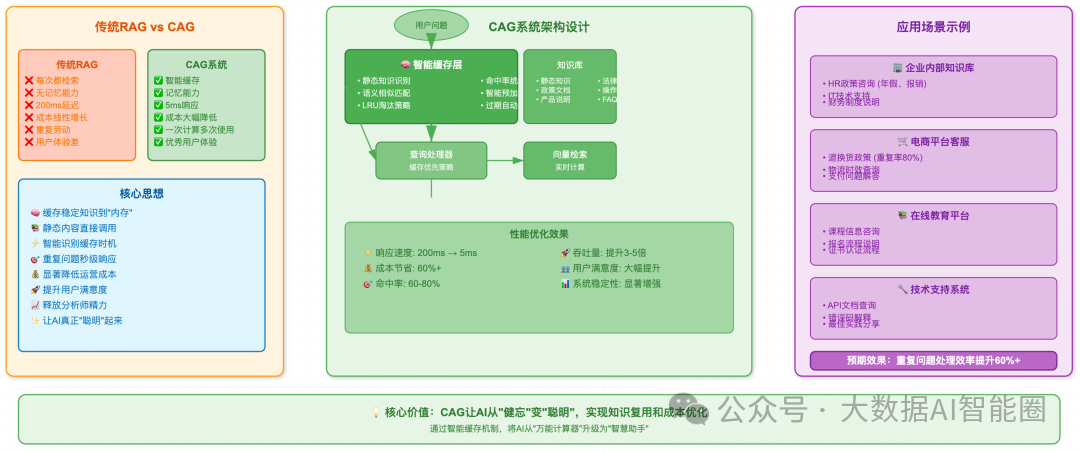

技术在进步,AI也在进化。 从最初的无记忆模式,到RAG的检索增强,再到CAG的缓存增强,每一步都更加贴近真实的业务需求。

2025-11-27 13:42 122

一、先别谈技术,先问一句: 你到底要改变什么场景? 这几年,我们被各种热词包围:大模型、算力中心、数据要素、元宇宙、低空经济…… 但如果你冷静问一句:“这些东西最后要落在哪个具体场景里?要改变谁、什么、哪一刻?” ——很多项目就开始含糊了。 国务院办公厅这份《加快场景培育和开放,推动新场景大规模应用的实施意见》(国办发〔2025〕37 号),干了一件很重要的事:把“场景”从一个模糊的 PPT 概念,正式抬升为国家级战略资源和改革工具。 文件开头就给场景做了一个非常清晰的定位: 场景是系统性验证新技术、新产品、新业态以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境,是连接技术和产业、打通研发和市场的桥梁。 翻成大白话就是: 新技术好不好用,不是专家拍脑袋,而要在真实场景里跑一跑; 场景是技术与产业之间的“过桥费”,不过桥就到不了真正的产业化; 你所有的“智能+、数据+、AI+”,最后都要在某个生产、生活、治理场景里,产生可感可量的变化,否则就是“概念股”。 所以,讨论数字化转型,不能再停留在“我要上什么系统、买什么平台、用什么模型”,而是要回到一句朴素的问题: 你要改造的那个具体场景,到底是什么? 二、国家在做什么? ——一张巨大的“场景资源地图” 这份文件其实给出了一个“全国场景资源总目录”,逻辑非常清楚,可以简单概括为三层: 新赛道、新空间的前沿场景 比如: 数字经济场景:元宇宙、虚拟现实、智能算力、各类机器人在办公、消费、娱乐中的应用; 人工智能场景:从科研、工业到民生、治理、国际合作,全链条找“AI 能落地”的点; 全空间无人体系:海陆空一体的无人文旅、政务、物流、卫星服务等; 生物技术场景:生物基材料、生物能源、绿色制备; 清洁能源场景:清洁能源车队、车网互动、虚拟电厂、绿电直供; 海洋开发场景:深海探测、深远海养殖、海洋药物等等。 传统产业转型升级的场景 制造业:智能工厂、零碳园区、工业大模型等; 交通运输:车联网、智能调度、空运转运等; 智慧物流:智慧公路、智慧港航、无人仓、无人配送等; 现代农业:智慧农场、育种数字化、畜牧/渔业全链路数字化。 治理与民生场景 应急管理、矿山安全、智慧水利、施工安全、林草生态保护; 智慧政务、智慧城市、数字乡村; 医疗健康、养老助残托育、数字文旅、跨界消费新场景。 用一个比喻理解: 国家在做一件事:把“场景”像矿藏一样标出来,把“场景资源”从隐形的变成显性的,让技术、资本、人才有地方“落脚”和“开采”。 同时,文件还做了两步“制度升级”: 一是把场景纳入要素与制度改革: 场景不只是工程项目,而是与市场准入、要素配置、金融支持、人才政策一起打包设计,用来催生“新质生产力”。 二是把场景当成制度试验田: 在场景里试点规则、监管方式、标准体系,试出来的再升级成更大范围的制度安排。 所以,“场景”已经不再是一个中性名词,而是真正进入了“资源—要素—制度工具箱”的视野。 三、为什么技术越多,很多数字化项目反而越“虚”? 回到企业一侧,我们会看到另一种常见画风: 先做一个“宏大的蓝图”:统一平台、数据中台、AI 平台、数字孪生平台…… 然后一通上系统:ERP、CRM、WMS、MES、OA 全上; 再堆一些“智能”:预测模型、推荐引擎、知识图谱、机器人流程自动化; 最后发现: 一线业务觉得“很麻烦,不如 Excel 好用”; 领导觉得“报告更好看了,但业绩没感觉到多大的变化”; 数据团队每天忙着“救火”和“做报表”。 问题出在哪?出在“先有技术、再找场景”这个顺序本身。 如果没有清晰的高价值场景,再多的技术投入,很可能变成一种“数字化农家乐”: 地自己种(自己搞平台、自己采数、自己建模); 菜自己炒(场景自说自话、不跟外部生态耦合); 饭自己吃(数据不开放、不流动、不可复用); 看着热闹,规模上不去,成本降不下来,外部引不进来。 相反,如果你先锁定高价值的、可复制的场景,再去倒推技术、数据、制度,就会形成一种**“数有引力”**的局面: 一个定义清晰、价值明确的好场景,会像“引力井”一样,把技术、数据、人才、资本主动吸附过来,而不是靠 PPT 和文件“拉人头”。 四、什么是一个“好场景”? ——精益场景 SMART框架 把故事变成工程 那到底什么叫“高价值场景”? 在精益数据方法论里,一个场景要过“五关”——SMART 原则: S:Specific(具体、独特) 越能一句话说清楚“在哪儿、为谁、改什么”,场景就越具体。 不是“要打造智慧城市”,而是“把某个核心商圈高峰期的拥堵指数降低 20%”; 不是“要做智慧工厂”,而是“将某条生产线单位产品的能耗降低 15%”。 M:Measurable(可度量) 这些指标,既是目标,也是验收标准。 办事时长从 15 天缩到 5 天; 交付准时率从 85% 升到 98%; 事故率下降一半; 一次性办结率提升到 90%。 没有数字,就没有共识。 好场景一定有 2–3 个关键指标,比如: A:Actionable(可执行) 哪些流程要改? 哪些数据要采? 哪些系统要改造或新建? 哪些岗位要调整? 场景要能拆成可执行的任务: 如果一拆发现什么都是“别人来配合、上面来支持”,说明场景定义还停留在口号层面。 R:Realistic(现实可行) 现有技术成熟吗? 监管是否允许? 预算撑不撑得住? 组织里有没有靠谱的负责人? 不要“想当然”: 有时候,把目标从“全国推广”收缩到“某一线城市或某个产业园区试点”,反而更现实。 T:Time-bound(有时效) 试点期(比如 6–12 个月); 评估节点(3 个月一次复盘); 推广期(2–3 年内复制到多少单位)。 场景不是无限期“试下去”; 通常需要明确: SMART 的本质,就是把“故事”压缩成“工程”: 讲得动人的不算,能拆成任务、能算账、能验收的,才叫高价值场景。 五、用“精益数据场景画布” 把一个好点子磨成好场景 光有 SMART 还是不够,你还需要一块“画板”,把场景相关的信息全都摊开来。 精益数据方法论里有一个非常实用的工具——精益数据场景画布,包含十个关键要素,可以当成一个共创工作坊的模板来用: 业务目标和价值: 这个场景从业务角度要达成什么? 是降本、增效、提体验、控风险,还是支撑某个政策目标? 用户画像: 谁是场景里的核心用户? 是调度员、医生、司机、客服,还是市民、企业用户? 不同用户在场景中的角色、动机是什么? 场景背景: 现在是怎么做的? 有什么外部变化逼得你必须改?政策?竞争?风险事件? 用户痛点: 一线到底在哪儿喊累、喊烦、喊危险? 哪些地方是关键的“吐槽高发点”? 用户期待: 如果这个场景“成功了”,用户希望发生什么变化? 更简单?更快?更透明?更安全?更可控? 度量指标: 上文的 M——用 2–3 个指标,把“好不好”说清楚。 挑战与阻力: 是组织壁垒?部门利益?技术短板?数据质量? 还是法律合规?人才缺口?预算不够? 解决方案思路: 流程怎么变? 机制怎么改? 数据怎么组织? 系统怎么协同? 培训和考核怎么设计? 不是一句“建一个平台”就完事,而是: 数据资产: 场景中有哪些关键数据? 现在在哪儿?质量怎么样?缺什么? 哪些数据是本单位就能解决的,哪些需要跨部门、跨行业协同? 数字技术: 要用到哪些关键技术组件:物联网、大模型、知识图谱、数字孪生、区块链…… 哪些已经有,哪些需要引入新的伙伴? 一个典型做法是: 把这十个要素印在一张大画布上,让业务、技术、数据、法务、财务、合作伙伴围在一起,从左到右、一项一项写,边写边吵,吵完基本就成了。 这个过程本身,就是“共创”和“筛选”: 写得清楚的场景,会变得越来越扎实、越来越可执行; 写到一半发现答不上来的场景,要么需要重构,要么就先“降级备选”。 六、数据要素的三重角色:底座、连接器、放大器 说到这里,有一个问题绕不过去: 在一个高价值场景里,数据要素到底干什么? 在“数有引力”的框架里,数据有三个角色——底座、连接器、放大器。 1. 底座:没有数据,场景就是空心的 再完美的流程设计、再聪明的算法、再漂亮的界面,如果没有真实、持续、高质量的数据,最终都只能停留在“演示版”。 比如做虚拟电厂场景: 没有各类用电设备的实时负荷数据,就无法知道谁可以灵活调节; 没有历史负荷曲线,就无法做靠谱的预测; 没有合约执行与结算数据,就无法形成市场信号。 所以,每一个场景画布里,都需要回答一个问题: 这个场景的“必需数据清单”是什么?它们现在在哪里?质量如何?如何补齐? 当你围绕场景把数据需求描绘清楚,再往上搭建数据治理、标准、目录、接口、平台,才是真正“以数据为底座”。 2. 连接器:数据把多种要素“织”成一个系统 在现实世界里,生产要素是碎片化的: 人在组织里; 钱在预算里; 设备和土地在资产表里; 算力在机房里; 制度在制度文件里。 场景要想真正跑起来,必须让这些东西协同,而数据正是连接它们的“神经系统”。 举两个简化例子: 交能融合场景 车的运行状态和位置信息来自车联网; 充电桩/换电站的状态来自物联网平台; 电网负荷、价格、峰谷时段来自电力系统; 订单、货物时效来自物流平台。 把这些数据打通,你才能做到: 把车引导到更合适的补能点; 在不影响履约的前提下参与削峰填谷; 既保证物流效率,又优化能耗与成本。 低空经济 + 应急救援场景 无人机状态数据; 气象与地形数据; 通信网络状态; 应急指挥系统的任务数据。 只有数据把这些要素连在一起,你才能做到: 实时改飞行路径; 评估风险; 追溯责任。 在精益数据方法论里,这种“连接”会进一步被抽象成: 一组跨系统、跨部门、跨主体的数据流与事件流。 场景里“谁和谁要对话”“谁给谁发什么信号”,最终都要落在数据模型与接口设计上。 3. 放大器:用算法和机制,把场景拉向“智能”与“演化” 当你有了稳定的数据底座和连通的要素网络,就可以叠加“放大器”: 用预测模型让计划更前瞻,比如: 预测拥堵、预测需求、预测设备故障; 用优化算法让资源更高效,比如: 配送路径优化、能量调度优化、人力排班优化; 用数字孪生做“先仿真后落地”,比如: 先在虚拟城市里调一次信号灯,再应用到真实交通系统; 用 A/B 测试和持续迭代,让制度和流程也能“试错”和“升维”。 此时,数据已经不只是“记录发生了什么”,而是在回答: 如果这样做,会发生什么? 如果换一种做法,会更好吗? 这就是数据在场景里的第三重作用——让场景从“能用”走向“好用”和“会变聪明”。 七、从“一个好案例”到“一张场景地图” 走出“农家乐心态” 很多地方和企业都有过非常成功的单点案例: 某个车间的效率提升了; 某个窗口的服务体验变好了; 某条线路的能耗下降了。 但如果你把视角拉远,会发现一个常见问题: 案例很好,但复制不了。 要走出“农家乐式的数字化”,需要把思路从“项目清单”升级到“场景地图”: 把所有经过 SMART 和画布校验的高价值场景,拼成一张“场景蓝图” 哪些场景是基础场景(例如统一身份、统一支付、统一设备管理); 哪些是业务关键场景(例如关键产业链的生产与物流); 哪些是治理类和民生类场景; 它们之间先后顺序、依赖关系如何。 用场景蓝图倒推三张“配套蓝图” 谁对整个场景组合负责? 场景之间如何共享成果、分摊成本? 怎么设计“开放场景”的准入标准和考核方式? 哪些能力要共建(身份、支付、消息总线、物联网平台、大模型能力平台等)? 避免每个场景单独建一套系统,造成烟囱。 哪些是场景共用的关键数据资产? 哪些数据域必须统一标准? 数据资产蓝图: 数字技术蓝图: 组织与机制蓝图: 把场景“开放出来”,让更多主体参与共建共用 这个场景要达成什么指标; 需要什么数据、什么能力; 有哪些边界和合规要求。 按文件要求:不得用地域、业绩、规模、企业性质等做不合理限制; 用场景公开招募技术方案、数据服务、生态伙伴; 对外说清楚: 这样,场景就不再是个别单位的“自留地”,而是一个可进入、可合作、可扩展的“引力场”。 八、给政府和企业的三条小建议 最后,用三条非常实操的话收个尾。无论你是政府部门、央企国企,还是地方龙头、民营企业,基本都适用: 建议一:先讲“场景故事”,再列“技术清单” 不要一上来就说要建“某某平台”“某某中心”,而是先问: 我要改变的第一个具体场景是什么? 能否用一句话把场景讲给一线员工听懂? 用一个个清晰的场景,去牵引技术、数据、制度,而不是反过来。 建议二:用 SMART 和场景画布,把场景做小、做深、做透 不要怕“小切口”,国家文件也明确鼓励“高价值小切口场景”; 从一个场景开始,用 SMART 原则“压实”,再用场景画布把十个要素填完整; 先在一个部门、一条线、一个区域赢一仗,再复制到更多地方。 这比“全域一把梭”要安全、要高效得多。 建议三:把数据当成场景资产去运营,而不是“报表燃料” 为每个重点场景列出“场景数据资产清单”: 关键业务数据、关键设备数据、关键治理数据; 明确谁负责采集、谁负责治理、谁可以使用、怎么计价、如何共享; 把这些场景数据资产逐步沉淀成“公共数据底座”,服务更多场景。 当你这样做的时候,你会发现: 同一类场景之间可以共享经验和数据; 新技术可以更快插到已有场景里试; 新伙伴可以按场景模块加入,而不是“从头谈起”。 九、精益场景咨询服务 让数据的“引力”,从 PPT 走进真实世界 “数有引力”这四个字,背后有两层意思: 一层是:好的数据本身具有引力——谁掌握了高质量数据,谁就更有能力优化决策、重构流程、创新业务; 另一层是:好的场景会创造引力——它让数据不再躺在孤立的系统里,而是在解决真实问题的过程中不断流动、沉淀、放大。 当我们用国家这份场景政策,叠加精益数据方法论的工具箱,把“场景”当成一种可规划、可运营、可复制的战略资源时: 数字化转型就不再是“技术采购项目”,而是围绕场景的系统工程; 数据要素就不再是“副产物”,而是真正成为其他生产要素的底座、连接器和放大器; 无论是一个城市、一条产业链,还是一家公司,都可以在一张张场景画布上,看清自己正在走向怎样的“新质生产力”。 数有引力,场景为场。 真正的数字化转型,终究要从一个个真实的场景开始——从某条路、某家厂、某个窗口、某个社区开始,让技术、数据和制度在具体的时间、具体的空间、具体的人身上,产生可见、可感、可复用的改变。 来源(公众号):凯哥讲故事系列

2025-11-26 16:57 145

热门文章

- 1 数据中台 龙石数据中台 V3.8.3 升级 | API功能升级,支持调度数据处理任务

- 2 《数据治理实战指南(初稿)》 【第三部分 实施篇】第7章 数据仓库及数据模型管理

- 3 《数据治理实战指南(初稿)》 【第三部分 实施篇】第6章 数据集成

- 4 荣誉奖项 喜讯!龙石数据成功入选江苏省首批数据企业培育库

- 5 《数据治理实战指南(初稿)》 《数据治理实战指南(初稿)》——导读

- 6 《数据治理实战指南(初稿)》 【第一部分 框架篇】第1章 数据治理行业概述

- 7 《数据治理实战指南(初稿)》 【第二部分 规划篇】第5章 摸家底

- 8 《数据治理实战指南(初稿)》 【第二部分 规划篇】第4章 建体系

- 9 《数据治理实战指南(初稿)》 【第二部分 规划篇】第3章 定战略

- 10 《数据治理实战指南(初稿)》 【第一部分 框架篇】第2章 数据治理方法论